Ntvnews.id, Jakarta - Perundungan atau bullying bukan lagi sekadar “kenakalan remaja” di lingkungan institusi Pendidikan yang bisa diselesaikan dengan mediasi guru. Di tahun 2025, perundungan telah bermutasi menjadi fenomena komunikasi massif yang bergerak lintas platform, lintas usia, dan lintas batas negara dengan kecepatan cahaya. Perundungan tidak lagi hanya meninggalkan bekas fisik berupa memar atau luka robek, melainkan luka digital yang bisa direproduksi, dibagikan, dan diabadikan tanpa izin korban. Kasus perundungan berdampak pada reputasi institusi Pendidikan bagaimana penanganannya?

Kasus-kasus terbaru dari mahasiswi universitas ternama yang bunuh diri setelah video editannya viral, artis yang depresi berat karena cyber-mob, hingga pegawai kantor yang mengundurkan diri karena grup WhatsApp kantor bocor menunjukkan satu pola yang sama. Perundungan kini adalah krisis komunikasi yang terstruktur, terukur, dan sangat terprediksi, namun tetap gagal ditangani secara sistemik.

Untuk menganalisis isu sosial ini melalui lensa komunikasi massa, di mana media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pembentuk opini publik. Salah satu isu yang semakin mendesak di era digital ini adalah perundungan (bullying). Perundungan bukan sekadar konflik antarindividu; ia adalah fenomena sistemik yang mencerminkan kegagalan masyarakat dalam membangun empati dan toleransi.

Menurut data dari UNICEF, sekitar 36% siswa di Indonesia berisiko mengalami bullying, baik verbal, fisik, maupun cyberbullying. Pada tahun 2025, survei dari Indonesia Youth Foundation menunjukkan peningkatan kasus bullying di sekolah, dengan 25% remaja berusia 13-15 tahun menjadi korban setidaknya sekali dalam dua bulan terakhir. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, di mana prevalensi korban bullying sekitar 25% menurut studi global di PubMed. Di Indonesia, bullying tidak hanya terjadi di sekolah negeri, tetapi juga di institusi bergengsi seperti pesantren dan sekolah swasta internasional.

Memahami Perundungan sebagai Fenomena Sosial

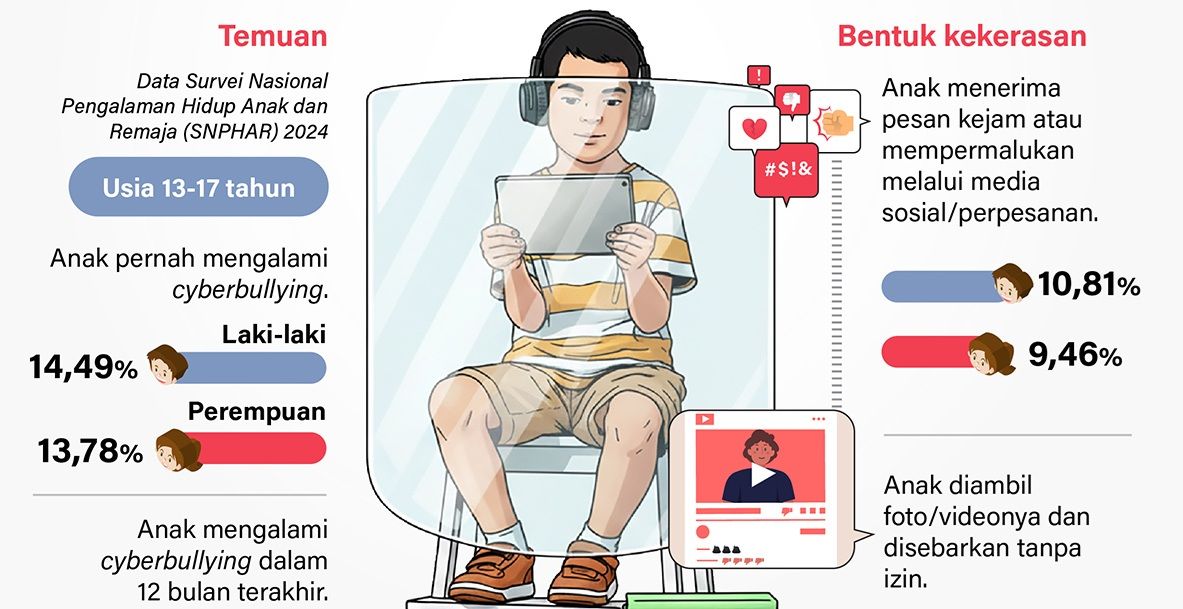

Infografik: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi soal Perundungan anak di ruang digital atau cyberbullying masih terjadi kepada anak-anak Indonesia. Peran aktif orang tua penting untuk menangkal ancaman ini. (Antara)

Infografik: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi soal Perundungan anak di ruang digital atau cyberbullying masih terjadi kepada anak-anak Indonesia. Peran aktif orang tua penting untuk menangkal ancaman ini. (Antara)

Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang disengaja, berulang, dan merugikan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Definisi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari perundungan fisik (seperti pemukulan), verbal (penghinaan), sosial (pengucilan), hingga cyberbullying (perundungan online melalui media sosial). Di era digital, perundungan semakin mudah menyebar karena aksesibilitas platform seperti Instagram, Twitter (sekarang X), dan TikTok, di mana satu postingan bisa mencapai ribuan orang dalam hitungan detik.

Di Indonesia sendiri, respons negara masih terjebak pada pendekatan hukum formalistik. UU ITE yang sering dijadikan senjata balik justru membuat korban enggan melapor karena takut dikriminalisasi balik atas dasar “pencemaran nama baik”. Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek 30/2021) yang sebenarnya bisa menjadi payung hukum kuat untuk kasus perundungan di lingkungan pendidikan justru mendapat resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggapnya “terlalu liberal”.

Akibatnya, institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan malah sering memilih strategi denial atau diminishment: “Itu cuma bercanda”, “Anak-anak muda biasa saling ejek”, atau yang paling klasik: “Kalian selesaikan secara kekeluargaan”. Strategi ini persis seperti yang disebut Coombs sebagai “tidak etis” karena justru melanggengkan budaya impunitas.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa dari 2011 hingga 2017, ada 26 ribu kasus perundungan yang dilaporkan. Pada 2024, Network for Education Watch Indonesia melaporkan 573 kasus perundungan di sekolah dan pesantren. Kasus tragis seperti kematian Bintang Balqis Maulana, remaja 14 tahun yang diduga dipukuli oleh senior di pesantren, menjadi bukti betapa fatalnya perundungan jika tidak ditangani. Perundungan di Indonesia bukan hanya masalah individu, tapi kegagalan sistem pendidikan dan budaya yang masih mentolerir hierarki kekuasaan, seperti senioritas di sekolah atau pesantren. Objektifnya, data ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi, perundungan akan terus menjadi "ancaman diam" yang menggerogoti generasi muda.

Dari sisi komunikasi krisis, institusi pendidikan dan perusahaan yang gagal menangani kasus perundungan di internalnya akan mengalami apa yang disebut secondary crisis: kehilangan kepercayaan publik secara luas. Kita sudah melihatnya berulang kali: universitas yang awalnya hanya menghadapi satu kasus perundungan senior-junior, tiba-tiba harus menghadapi boikot pendaftaran mahasiswa baru karena tagar #UninstallNamaUniversitas trending. Perusahaan yang membela karyawan pelaku perundungan di media sosial akan menghadapi boikot produk.

Kritik terhadap Peran Media dalam Perundungan

Ilustrasi bullying. (Freepik)

Ilustrasi bullying. (Freepik)

Media sebagai aktor kunci dalam perundungan. Media massa dan sosial media tidak hanya melaporkan, tapi juga memperkuat narasi perundungan. Media sering kali menjadi "pelaku sekunder" dengan menyebarkan konten bullying tanpa filter, seperti video pelecehan yang viral. Objektifnya, sebuah studi dari UNESCO menyatakan bahwa lebih dari 30% siswa global pernah menjadi korban, dan media digital memperbesar dampaknya.

Di Indonesia, prevalensi perundungan lebih tinggi di sekolah menengah pertama, dengan 36% siswa berisiko mengalami bullying. Kasus seperti di pesantren menunjukkan bagaimana budaya senioritas menjadi alasan pembenaran. Institusi pendidikan gagal menerapkan komunikasi preventif, seperti kampanye anti-bullying yang efektif. Objektif, data dari Statista 2022 menunjukkan bullying lebih umum di tingkat SMP daripada SD atau SMA.

Dampak ekonomi juga signifikan. Korban perundungan dewasa sering mengalami kesulitan karir, dengan risiko pengangguran lebih tinggi. Masyarakat kehilangan potensi karena generasi yang trauma.

Kaitan dengan Komunikasi Krisis: Teori dan Aplikasi

Komunikasi krisis adalah proses strategis untuk menangani situasi yang mengancam reputasi organisasi atau individu. Teori utama adalah Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh Timothy Coombs, yang mengkategorikan krisis menjadi victim, accidental, dan preventable. Dalam konteks perundungan, jika sebuah sekolah terlibat dalam kasus bullying yang fatal, itu termasuk preventable crisis, di mana organisasi bertanggung jawab penuh dan harus menggunakan strategi seperti penerimaan tanggung jawab dan tindakan korektif.

Contoh: Dalam kasus pesantren di Indonesia, jika pihak sekolah gagal merespons cepat, krisis akan escalating melalui media sosial. SCCT menyarankan respons seperti apology dan transparansi untuk meminimalkan kerusakan.

Social-Mediated Crisis Communication (SMCC) menekankan peran media sosial dalam penyebaran krisis. Di era digital, cyberbullying bisa menjadi krisis viral. Banyak organisasi di Indonesia gagal menerapkan teori ini, mengakibatkan krisis berlarut-larut. Objektif, studi menunjukkan bahwa respons cepat mengurangi dampak negatif hingga 50%.

Manajemen Reputasi dalam Konteks Perundungan

Manajemen reputasi melibatkan pemantauan, pemeliharaan, dan pemulihan citra. Dalam kasus bullying, reputasi individu atau organisasi bisa hancur, seperti dalam cyberbullying yang memengaruhi online presence. Langkah pemulihan: Monitor online, respond promptly, legal action if needed (e.g., cyberbullying laws). Contoh: Perusahaan yang terlibat bullying workplace harus implementasi program anti-harassment. Di Indonesia, kasus pesantren menunjukkan bagaimana reputasi institusi rusak, memerlukan PR campaign. Tanpa manajemen reputasi proaktif, perundungan akan terus merusak masyarakat. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa hancur dalam hitungan hari karena satu keputusan komunikasi krisis yang salah.

Lalu apa solusi yang realistis?

Ilustrasi Bullying atau Perundungan (Pixabay)

Ilustrasi Bullying atau Perundungan (Pixabay)

Pertama, kita butuh paradigma baru dalam dunia pendidikan yaitu etika digital harus menjadi mata kuliah wajib di semua jenjang, bukan hanya tambahan di prodi komunikasi. Mahasiswa dn siswa harus diajarkan bahwa “kebebasan berekspresi” bukanlah kartu blanko untuk merusak hidup orang lain. Kita harus mengajarkan konsep “proportionality in communication” apakah ejekan atau kritik yang kita lontarkan sebanding dengan dampaknya terhadap kehidupan orang lain.

Kedua, platform harus dipaksa bertanggung jawab secara finansial. Selama engagement adalah uang, maka perundungan akan terus menjadi komoditas. Pajak atas konten berbahaya (hate speech, bullying, doxing) yang langsung mengurangi pendapatan iklan platform bisa menjadi salah satu cara.

Ketiga, institusi (kampus, sekolah, perusahaan, komunitas) harus memiliki protokol komunikasi krisis khusus perundungan yang berbasis pada prinsip “protect the victim, punish the perpetrator, educate the bystanders”. Bukan sebaliknya. Respons pertama harus selalu percaya pada korban, lindungi identitasnya, dan berikan dukungan psikologis serta hukum. Baru kemudian investigasi dilakukan secara transparan namun tetap menjaga privasi korban.

Keempat, kita perlu membangun budaya “call in” alih-alih “call out” di ruang digital. Kritik boleh, bahkan perlu, tetapi harus dilakukan dengan niat memperbaiki, bukan menghancurkan. Perbedaan pendapat bukan alasan untuk mengeroyok seseorang secara digital hingga depresi atau bunuh diri.

Pada akhirnya, perundungan digital adalah cermin dari kegagalan kolektif kita dalam mengelola komunikasi di era kelebihan informasi. Ia adalah preventable crisis yang kita pilih untuk tidak cegah karena terlalu nyaman dengan narasi “itu cuma di dunia maya”. Padahal, dunia maya kini adalah dunia nyata yang paling nyata di mana reputasi, harga diri, dan nyawa seseorang bisa dipertaruhkan dalam satu klik.

Heni Dwi Febriyanti, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Korporat, Universitas Paramadina

Ilustrasi Bullying atau Perundungan (pixabay)

Ilustrasi Bullying atau Perundungan (pixabay)